【発達障害・認知特性】物覚えが悪い。講義や読本では覚えられない発達障害さん、認知特性も少数派かもしれません

こんな人が書いてます!

ADHD当事者のディレクターママ。散らかった部屋と多動な頭で当事者の幸せを願う人。3秒で忘れるトリアタマと興味ある事への多動力が武器。不注意型ADHDだけど、最近ASDもあることに気づきました。抽象的な話が苦手。トリンテリックスとアトモキセチンで健常者に擬態して日常をやり過ごしてます。来世は猫になりたいな。ADHD当事者参加型メディア「不注意型の眠り姫」を2021.03.02にリリース。

物の覚え方〜認知機能について〜

物覚えは良い方ですか?筆者は物が覚えられない事が就業において最大の難関に当たる人で長年苦しんできました。「まだ覚えてないの?」「これ注意されるの何回目?」恐怖の一言に萎縮して更に物が覚えられなくなる方も多いのでは無いでしょうか?今回は自分の認知特性(物の覚え方のパターン)を知る事でより良い勉強法を選択しましょう!という趣旨のお話です

情報処理過程とは 〜どんな流れで人は学習するの?〜

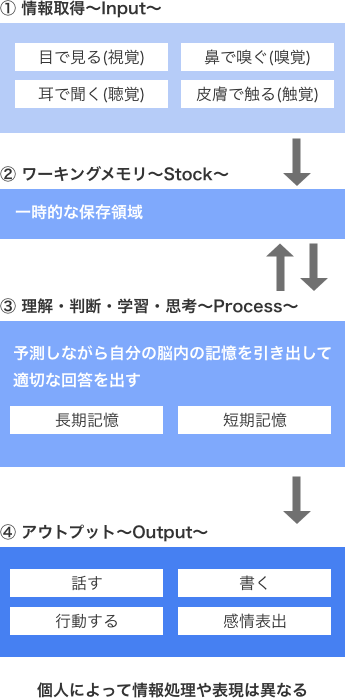

人は「見る」「聞く」「読む」「触る」「嗅ぐ」など感覚器官を通して外部からの情報を入力(input)し、脳内で情報を整理したり理解したりして(Stock+Process),どのように行動すればいいか処理(判断)して、話す・ 書く・動くなどして出力(Output)しています。この一連の過程を「情報処理過程」と言います

情報処理の仕組み

新しい分野を学習して仕事に使えるようになるまでのステップは以下の通りになります。

上記の図から解る通り、インプットやプロセスは様々で理解した内容や反応が違う場合があります。

語釈問題に聞き違い…単純にADHDやASDだけで説明が付きづらい問題は「認知機能」が絡んでいる場合も多そうですね。

以下は「認知特性とコミュニケーションの困難に関する具体例」を「認知機能の見える化プロジェクト」から引用しました。身に覚えがあるのではないでしょうか?

「以前に会ったことがあるのに気が付かない」「電化製品などを買った時に取説が理解できない」「救急車のサイレンが遠くから鳴っていてもどこから聞こえているのかわからない」「彼女が髪を切ったのに気づかない」など、認知特性による場合があります。

自分自身や相手の認知特性を意識してコミュニケーションすることで、良好な関係を築く一歩となります。

日常の場面で意思疎通がうまくいかないケースは誰もが経験していることです、自分自身の認知機能について理解する事で物がスムーズに覚えられるようになったり語釈を減らす事が可能ではないかと考えています。

筆者の場合の認知機能の困難を書き出してみると以下のような感じになります。発達障害の特性と切り分けて考えると対策が取りやすいですね

![]() 長文を読んで理解するのが苦手…文字を読むのと理解する事の同時進行ができない(書字LD?? マルチタスク(処理速度)の凹かも…)

長文を読んで理解するのが苦手…文字を読むのと理解する事の同時進行ができない(書字LD?? マルチタスク(処理速度)の凹かも…)

![]() 口頭での指示だと秒で忘れる。メモも追いつかない!(聴覚凹+処理速度凹)

口頭での指示だと秒で忘れる。メモも追いつかない!(聴覚凹+処理速度凹)

![]() 図解だと理解しやすい(視覚凸)

図解だと理解しやすい(視覚凸)

![]() とりあえずやってみないとイメージがつかない(体感覚凸)

とりあえずやってみないとイメージがつかない(体感覚凸)

記憶力は知ってたけど、集中力やコミュニケーションにも関係して来るんですね!確かにインプットと情報処理プロセスが異なっていたら、アウトプットも異なって来るのは当然ですね!

コミュ症というより、「情報処理過程が異なる」と表現した方が多様性の観点から良いのでは…と個人的には思ってしまいました。認知特性も多様性がありますしね。

次の章では情報をインプットする時の認知特性について解説していこうと思います。

聴覚優位で視覚記憶が苦手なアファンタジア「とり八さん」のインタビュー記事はこちらから

認知特性の分類

認知特性(input段階)とは?

目で見る、耳で聴く、鼻で嗅ぐといった五感を中心とした感覚器から入ってきた様々な情報を記憶したり、脳の中で理解して表現する能力で、主に記憶力、コミュニケーション能力から集中力まで関わっています。

日本NLP協会(認知機能に合わせて効率の良い学習方法を習得する実践心理学団体)では認知特性を大きく3つに区分していて、

・視覚優位 : 情報を「見て記憶する」のが得意

・聴覚優位 : 情報を「聞いて記憶する」のが得意

・体感覚優位 : 情報を「体験して身体に覚えさせる」のが得意

と定義しています。※分類は諸説あるので参考程度にお願いします。

認知特性の学習例

歴史上の出来事を覚える。ペリー来航(1853年)を例にしてみましょう!

視覚優位の覚え方

絵や図解、映像などで見る事で覚えられる。絵図などの全体像を手掛かりに記憶する。後述する「全体処理」との相性が良い為、全体像を図解すると理解が進みやすい。

聴覚優位の覚え方

「嫌(18)でござん(53)す、ペリー黒船来航」のような語呂合わせで耳から覚える 。後述する「継次処理」との相性が良い。講義形式の授業で黒板が無くても内容が頭に入る。スピードラーニングもこのタイプにはオススメの学習方法

体感覚優位の覚え方

黒船が来た場所に行ってみる事で記憶の定着が図れる。当時のストーリーと体感した事をリンクさせて覚える。その時に感じた風の匂いや船を触った感触など思い出と共にペリーが思い出される。

体感覚優位型はコスパが悪いし、覚えるのに時間が掛かる場合が多いです。ただ、覚えて出来るようになると他のタイプより理解が深く、応用が効くはずなので諦めずにトライし続けましょう!

認知特性について周囲の理解が無いことが一番辛いですね

インプットの認知特性段階と組み合わせて使っている認知処理様式(Stock+Process段階)について次章で解説していきます。

認知処理様式(Stock+Process段階)の分類

人が情報を整理したり、記憶したりする時には「継次処理」と「同時処理」があると考えられていて、2つを合わせて認知処理様式と呼びます。定型発達者はどちらもバランス良く発達している場合が多いのですが、発達障害を有する方は認知処理様式が偏っている可能性があります。

継次処理:情報を一つづつ順序立てて理解する方法

同時処理:情報の全体を捉えてから、部分同士を関連つけて理解する方法

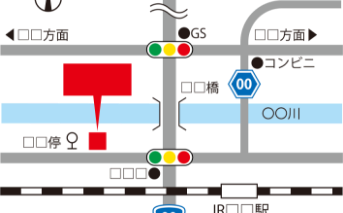

「継次処理」「同時処理」の例として道順を使って説明しましょう!

継次処理

聴覚優位の人は継次処理を組み合わせて使っている事が多く、「道順を最初に右、次にここを曲がるなど順を追って口頭説明する」事で道順を覚える事が出来る。地図を見ても理解しずらい

STEP1

〇〇を渡る

STEP2

△△のところを右に曲がる

聴覚記憶と相性が良い為、「口頭指示で手順を説明」されると理解が進む

同時処理

地図を見て全体を把握する事で大まかな流れを掴む事が出来る。視覚化されたGoogleMapなどがあれば尚良いでしょう。口頭で順を追って道を説明されても理解しづらいor覚えられない

視覚記憶と相性が良い為、全体を図解にすると理解が早くなります。

認知処理様式で思い出しましたが、筆者は過去にこんなツイートしてました…懐かしい。

「木を見て森を見ず」がASD標準語なら「木から森は想像できない」がADHD標準語だと予想

— ポコ発達障害デザイナー🐳 (@poco_adhd) June 21, 2020

全体を見てから細部を考える事は出来るけど逆は難しいのよね

筆者が森から木しか想像できないのは「継次処理」が弱いからなんでしょうね。 手順忘れるから口頭で「最初に〇〇。次に△△…」って言われてもすぐ忘れるから手順間違えるし

認知機能を取り入れる〜実践編〜

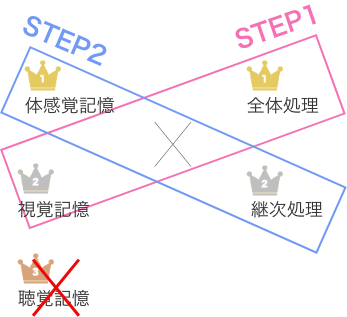

参考までに筆者が普段どのように学習プロセスを組み立てているか紹介しておきますね。筆者の認知特性×認知処理様式を図式化するとこんな感じになります。

筆者の場合、壊滅的に弱い聴覚記憶はなるべく使わず、残りの要素を組み合わせてSTEP1とSTEP2の2段階で処理するようにして記憶の定着を図っています。具体的に何をしているのかというと、

全体の流れを把握するために動画で見た情報を図解して頭を整理する

壊しても良い環境を用意し、とりあえずやってみる。トライアンドエラーでクラッシュ!クラッシュ!欲しいのは壊れた時のリカバリー方法と原因を検証する力w 繰り返し行う事で新たな課題や疑問が生まれて来るので纏めておく(聞ける人がいるとベスト)

物壊す問題は脳内シュミレーションによりだいぶ減らす事が出来るようですが、筆者は依然として苦労しています。覚えるまで時間が掛かってしまう事は仕方ないと割り切り、楽しい認知ライフ??を送りたいものですね。

「体感覚優位型」野次牛さんのインタビューはこちら!大企業で鋼のメンタルと修羅の道を極めた猛者であります!

今回は認知特性(input)+認知処理様式(Process)について書いてみました。コミュニケーションはアウトプットと大きく関わって来ると思うので、「認知とコミュニケーション」の回として記事を書けたら良いと思っています。

その人が持つ特性を捉え考慮することは大切なことです。全国の支援校やギフテッドスクールなどで導入されている学校もあるようですが、現状学校ベースに留まっています。今後は企業研修などにも認知特性を積極的に取り入れて行き、それぞれの認知特性に合った学習方法やコミュニケーション方法を選択する事で企業としての生産性向上に繋がると良いと思っています。

私の経験と調査をもとに、出来るだけ分かりやすく書いてみたつもりです。

記事が参考になったら、SNSシェアして貰えると嬉しいです!(`・ω・´)ゞ